一大ブームとなっている生成AI。今第4次AIブームがきているとも言われれいます。

多くの企業が「この波に乗り遅れてはならない」と、こぞって導入プロジェクトを立ち上げています。しかし、その裏側で衝撃的な事実が明らかになりました。

マサチューセッツ工科大学(MIT)の調査によると、企業が手掛けた生成AIプロジェクトの実に95%が、収益向上に繋がるような目立った成果を出せていないというのです。

鳴り物入りで導入したはずの最新技術が、なぜ「期待外れ」に終わってしまうのでしょうか。これは、単なる技術の問題ではありません。多くの企業が陥ってしまう、根深い課題が横たわっています。

「とりあえず導入」の罠|ある中堅メーカーの体験談

「うちも生成AIで何か新しいことをやりましょう!」

中堅メーカー「ヤマダ製作所(仮名)」の田中部長は、社長の一声で立ち上がった特命プロジェクトのリーダーに任命されました。メディアでは連日、生成AIがもたらすバラ色の未来が報道されています。競合他社も導入を検討していると聞き、焦りがありました。

まずは、営業部の企画書作成を自動化してみよう。ChatGPTを使えば、市場調査から提案書の骨子まで一瞬でできるはずだ。

早速、田中部長はITベンダーに相談し、数ヶ月で独自のインターフェースを持つ企画書作成システムを導入しました。しかし、現場の反応は鈍いものでした。

「確かに文章は作ってくれます。でも結局、自社の強みやお客様の細かいニュアンスを反映するには、大幅な手直しが必要で…。これならゼロから自分で考えた方が早いです」

営業担当者からは、こんな声が漏れ聞こえてきます。AIが生成する文章は、どこか他人行儀で、顧客の心を掴む熱量に欠けていたのです。

結局、システムはほとんど使われることなく、多額の投資は回収の目処も立たないまま。田中部長は頭を抱えることになりました。

一体、何が間違っていたのだろうか…

なぜ、あなたの会社のAIは「使えない」のでしょうか?

ヤマダ製作所の失敗は、決して他人事ではありません。MITの調査でも、多くの失敗プロジェクトは「戦略的な資源配分の誤り」を指摘されています。つまり、「何のためにAIを使うのか」という最も重要な目的が曖昧なまま、流行りのツールに飛びついてしまっているのです。

失敗する企業に共通する、主な理由は以下の通りです。

理由1:目的の欠如:「AI導入」が目的化している

「競合がやっているから」という理由だけで、具体的な課題解決のビジョンがないままプロジェクトがスタートしてしまいます。

何がゴールなのか不明確なため、効果測定もできず、いつの間にか形骸化してしまいます。

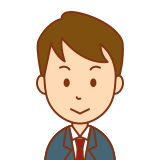

理由2:現場との断絶:IT部門の独りよがりになっている

現場の業務フローや、本当に困っていることを理解しないまま、IT部門や経営層主導でシステムが導入されてしまいます。

その結果、現場のニーズに合わない「使われない」ツールが生まれてしまうのです。

理由3:過剰な期待:AIを魔法の杖だと思っている

生成AIが何でも解決してくれるという幻想を抱いてしまいます。しかし、AIはあくまで道具であり、その性能を最大限に引き出すには、人間の的確な指示(プロンプト)や、良質なデータ、そして最終的な判断が不可欠です。

特に、企業の機密情報や専門知識を必要とする業務では、汎用的なAIツールをそのまま導入しても機能しないことが多いです。

理由4:費用対効果の軽視:派手な用途へ過剰投資している

MITの調査によれば、失敗した企業の多くは顧客と接する営業やマーケティングといった「華やかな」分野に予算を集中させていました。

しかし、実際に高い投資収益率(ROI)を示したのは、請求書処理や在庫管理といった「地味な」バックオフィス業務の自動化だったといいます。

成功企業は何が違うのか?

一方で、残りの5%の成功企業は、どのようなアプローチを取っているのでしょうか。

彼らに共通するのは、「明確な課題解決」に焦点を当てている点です。

例えば、ある企業では、毎日大量に届く問い合わせメールの仕分けと一次回答の作成に生成AIを導入しました。これにより、カスタマーサポート部門の担当者は、より複雑で個別対応が必要な案件に集中できるようになったのです。

結果として、業務時間は大幅に短縮され、顧客満足度も向上したといいます。

成功する企業は、AIを「魔法の杖」ではなく「優秀なアシスタント」と捉えています。

全社的な一大プロジェクトとして壮大な目標を掲げるのではなく、特定の部署の、特定の業務における

「この手間をなくしたい」

「この時間を削減したい」

という、具体的で切実な課題(ペインポイント)からスモールスタートを切っているのです。

| 失敗する企業 | 成功する企業 |

|---|---|

| 目的が曖昧(とりあえず導入) | 目的が明確(特定の課題解決) |

| 経営・IT部門が主導 | 現場のニーズからスタート |

| 汎用ツールに過剰な期待 | 業務に合わせてAIを調整 |

| 派手な分野に多額の投資 | 地味でも効果の高い分野から着手 |

| 自社での内製にこだわる | 外部の専門家やベンダーと協業 |

急増する「AIコンサル」の光と影

こうした企業の混乱をビジネスチャンスと捉え、生成AIの導入を支援するコンサルティング企業も急増しています。IBMのような大手企業がコンサルティング事業を強化する一方、小規模なベンチャーも次々と名乗りを上げています。

彼らは、専門知識を持たない企業にとって心強い味方となり得ます。しかし、その実態はまさに玉石混交です。中には、技術的な知識が乏しいまま、流行りの言葉を並べるだけで高額なコンサル料を請求する悪質な業者も存在します。

「AIで何でもできます」と大きな風呂敷を広げるコンサルタントには注意が必要です。本当に信頼できるパートナーは、まず企業の課題を丁寧にヒアリングし、地に足の着いた、実現可能な解決策を提示してくれるはずです。

「幻滅期」を乗り越え、真の価値を引き出すために

多くの企業が導入に失敗し、生成AIブームは一時的な「幻滅期」を迎えるかもしれません。しかし、この技術の可能性が消えたわけではありません。むしろ、ここからが本番です。

企業は今、熱狂から覚め、冷静に自社の足元を見つめ直す必要があります。

- 1. 目的の再定義

「AIで何をしたいのか」ではなく、「自社のどの課題を解決したいのか」を問い直しましょう。 - 2. スモールスタート

全社展開を目指す前に、まずは特定の部署の小さな課題から始め、成功体験を積み重ねることが重要です。 - 3. 現場を巻き込む

実際にツールを使う現場の従業員の声を丁寧に聞き、一緒に作り上げていく姿勢が成功の鍵を握ります。 - 4. 人材育成

AIを「使う側」のリテラシー向上が不可欠です。社員研修などを通じて、AIと協働できる人材を育てましょう。 - 5. 外部の知見を活用

自社だけで抱え込まず、信頼できる専門家やベンダーを見極め、パートナーとして協力を仰ぎましょう。

生成AIは、ビジネスのあり方を根底から変えるポテンシャルを秘めています。しかし、それは魔法のように突然訪れる未来ではありません。

自社の課題と真摯に向き合い、地道な試行錯誤を繰り返した企業だけが、その果実を手にすることができるのです。

あなたの会社のAIプロジェクトは、「95%の失敗」に終わるのか、それとも「5%の成功」を掴むのか。その分水嶺は、今この瞬間にあるのかもしれません。

コメント