「宿題やったのー!?」

8月の終わり、どこのご家庭でも聞こえてきそうなこの言葉。山積みのドリルや読書感想文を前に、親子で頭を抱えるのは、もはや夏の風物詩かもしれませんね。

でも、最近の子供たちの間では、そんな悩みを“一瞬”で解決してくれる魔法のようなサービスが話題になっていることをご存知でしょうか?

その名も「生成AI宿題代行サービス」です。

「へぇ、AIが宿題をやってくれる時代なんだ」

なんて、のんきに感心している場合ではないかもしれません。このサービス、ただAIが文章を作るだけじゃないんです。

まるで本人が書いたように見せかけるために、わざと間違えたり、その子のクセを真似したり…そんな巧妙な手口が、静かに広まっているのです。

今回は、親として知っておきたい「AI宿題代行サービス」の驚くべき実態と、その先に待っているかもしれない落とし穴について、少し掘り下げてみたいと思います。

ここまできた!驚きのAI宿題代行サービスとは?

「AIが書いた文章って、なんとなくカタいし、すぐバレるでしょ?」

一昔前までは、そうだったかもしれません。でも、技術の進歩は私たちの想像をはるかに超えています。

今の代行サービスは、こんなことまでやってのけるんです。

「うちの子らしさ」を完全コピー!?

お子さんが過去に書いた作文などを業者に渡すと、AIがその子の文章のクセやよく使う言葉を学習して、そっくりな文体で読書感想文などを作ってくれます。

わざと間違えて「人間らしさ」を演出

完璧すぎる文章は、かえって怪しいですよね。そこで、わざと簡単な漢字をひらがなで書いたり、ちょっとした計算ミスを入れたりして、「いかにも子供がやりました感」を出してくれるんです。

手書きの宿題もお任せあれ!

パソコンで作るレポートだけではありません。AIが作った文章を、人間が代わりに手書きでノートに書いてくれたり、その子の字に似せたフォントで印刷してくれたりするサービスまであるというから驚きです。

なぜ、こんなサービスが流行るのか

背景には、あまりに多すぎる宿題や、「とりあえず提出すればOK」という風潮があるのかもしれません。

子供たちの「大変だ…」という気持ちにつけ込む形で、こうしたサービスは広がっているのです。

「楽でいいな」では済まない!知っておきたい3つの落とし穴

AIに宿題をやってもらえたら、子供は楽ですし、親もガミガミ言わなくて済むかもしれません。でも、その「楽」と引き換えに失うものは、あまりにも大きいんです。

落とし穴1:先生にはお見通し! バレて成績が「ゼロ」に…

多くの先生方は、毎日たくさんの子供たちの文章を見ているプロです。「これは本当に本人が書いたのかな?」という違和感には、とても敏感です。

最近では、AIが書いた文章かを見破るツールもあり、不正が発覚して成績が「ゼロ」になってしまったり、内申書に響いてしまったりというケースも出てきています。

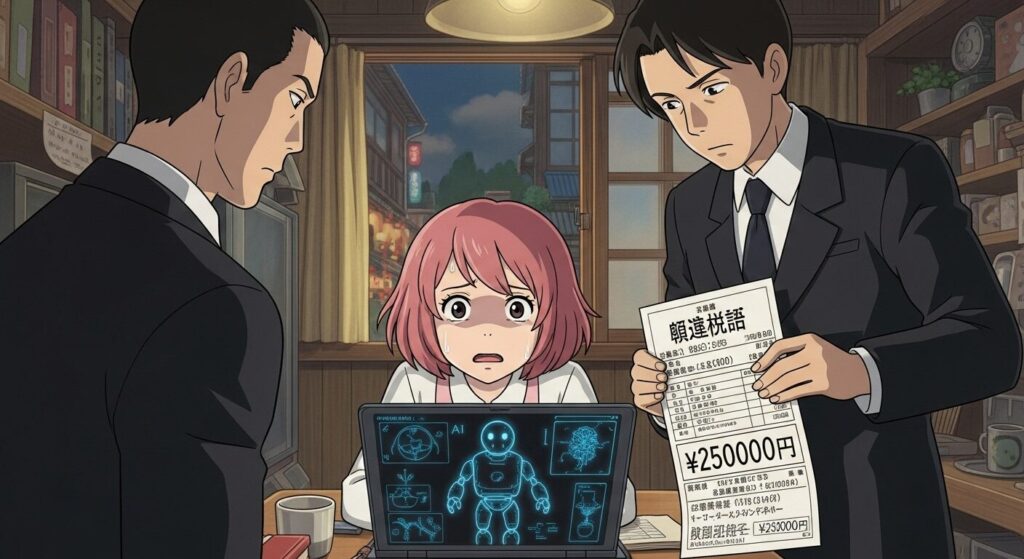

落とし穴2:お金と個人情報が危ない!

SNSなどで見かける安い業者に飛びついたら、「追加料金が必要です」と高額なお金を請求されたり、お金を払ったのに何もしてくれなかったり、といった金銭トラブルが起きています。

さらに、お子さんの名前や学校名、過去の作文などを業者に渡すのは、個人情報を悪者に渡しているのと同じ。とても危険な行為ですよね。

落とし穴3:一番怖いのは「考える力」が育たなくなること

これが、何よりも深刻な問題です。

宿題は、子供たちが自分の頭で悩み、考え、試行錯誤するための大切なトレーニングです。読書感想文を通じて人の気持ちを想像したり、難しい計算問題と格闘して論理的な考え方を身につけたりします。

この一番大事なプロセスをAIに丸投げしてしまうと、どうなるでしょう?

目先の楽は手に入るかもしれません。でも、その代わりに、将来本当に必要になる「自分の頭で考える力」が、全く育たなくなってしまうのです。

AIは敵?味方? これからの宿題と子供たちの未来

ここまで読むと、「AIなんてけしからん!」と思ってしまいますよね。

でも、これからの時代、子供たちがAIと無関係でいることは不可能です。大切なのは、AIを「不正の道具」にするのではなく、自分の能力を高めるための「便利な文房具」として使えるようになることではないでしょうか。

例えば、

- 調べ学習で情報を整理してもらう

- 文章のアイデアをいくつか出してもらう

といった使い方です。AIをうまくアシスタントとして使いこなし、最後は必ず自分の頭で考えて、自分の言葉で仕上げる。そんな付き合い方を、私たち大人が教えていく必要があります。

学校の先生方も、AIの利用を前提とした「あなた自身の体験を書いてください」といった、AIだけでは答えられない宿題を出すなどの工夫を始めています。

まとめ:親として今、考えるべきこと

「AI宿題代行サービス」の流行は、私たち親に対して、

「学びの本質ってなんだっけ?」

「子供たちの未来のために、本当に必要な力ってなんだろう?」

と問いかけているのかもしれません。

便利なテクノロジーに流されて、子供たちの成長の機会を奪ってしまわないように。この夏、親子で「宿題」や「学び」について、少しだけ話す時間を持ってみてはいかがでしょうか。

コメント